In seinem Buch über “Poesie und Wissen” zitiert Heinz Schlaffer die Selbstdarstellung eines altaischen Schamanen, die ein Petersburger Ethnologe im neunzehnten Jahrhundert aufgezeichnet hatte:

“Ich heiße Kögel-Chan und bin ein Schamane, der die Zukunft, die Vergangenheit

und alles, was sich in der Gegenwart sowohl über als unter der Erde zuträgt, weiß.”

Und Schlaffer fügt hinzu:

“Die fiktive Figur des allwissenden Autors, die wir heute bloß als eine Spezies der möglichen Erzählperspektiven nehmen, hat im allwissenden Schamanen ihren ältesten Vorgänger.”

In dieser lakonischen Zusammenstellung – sie ist wie viele Feststellungen Schlaffers frappant und zugleich einleuchtend – begegnen wir ihm als dem Philologen des Nachlebens. Mit diesem Begriff hatte der Hamburger Kunsthistoriker Aby Warburg eine Art Gespenstergeschichte der kulturellen Tradition bezeichnet. Die vormodernen Bilderwelten, Glaubensbestände und Mentalitäten mochten in der modernen Welt außer Kraft gesetzt sein. Aber das ungültig gewordene Wissen und der verblasste Glaube, so Warburg, lebten im wissenschaftlichen Zeitalter weiter als Poesie, oder als Wahn, als Pathosformel, als bewegtes Beiwerk, als soziologische Sonderexistenz (die des Philologen zum Beispiel).

„Nachleben ist ein Leben nach dem Leben“, schreibt Schlaffer in seinem Lyrikbuch Geistersprache, „wie es Gespenstern beschert ist.“

Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. In der kulturellen Tradition spuken die abgeschafften Götter als Geister. Schlaffers Arbeiten waren zeitlebens inspiriert von einer Idee, die Hegel, Hölderlin und Schelling im sogenannten “Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus” vorgeschlagen hatten, der Idee nämlich

dass der “Monotheismus der Vernunft” seine notwendige Ergänzung finden müsse in einem “Polytheismus der Einbildungskraft”.

Das Vergangene spukt im Gegenwärtigen: Das Heldische in der bürgerlichen Revolution.

Die barocke Denkform Allegorie in der Kritik des Kapitalismus. Die Poesie im Wissen.

Der Pietismus in der Klassik. Der Schamanismus in der Lyrik. Ich erinnere mich an den Juni 1976. In meiner Erinnerung herrscht der subtropisch strahlende Sommer des Stuttgarter Talkessels. Aber im großen Hörsaal des alten TU-Gebäudes im Stadtgarten war es kühl und die Zuschauerbänke rochen nach dem Holz des neunzehnten Jahrhunderts. Schlaffer stieg gemessenen Schritts donnerstags um 11 das Katheder hinauf vor mindestens 100 von uns (das gesamte Institut und oft auch seine Kollegen waren dort wöchentlich versammelt). Er hatte sommers meistens einen sixties-haften,

schon damals nicht mehr uneingeschränkt modischen Jeansanzug an. Und er entnahm einer eleganten Aktentasche ein geradezu beleidigend unakademisch aussehendes Konzept – meistens wohl nur irgendeinen Zettel – und sprach nun in freier, zart niederbayrisch gefärbter Rede, in dem er den jeweils druckreifsten Ausdruck langsam und traumwandlerisch aus dem offenbar unerschöpflichen Repertoire der ihm zur Verfügung stehenden Varianten impromptu abrief. Und wir hörten Formulierungen, die ich mit vor Neid gleichsam zitternder Hand in mein Kollegheft schrieb und die mir zum Teil bis heute nicht aus dem Kopf gegangen sind.

Über eine dieser Formulierungen und über deren Nachleben in meinem Leben möchte ich jetzt sprechen. In Schlaffers Vorlesung über “Die Theorie des Romans” ging es um Lukács, Lugowski, Lotman und Schklowski, vor allem aber um Goethes “Lehrjahre”.

Im Anschluss an Karl Schlechtas Meister-Buch aus den fünfziger Jahren machte uns Schlaffer sensibel für die unmenschlichen Züge der Turmgesellschaft, jenes manipulativen Vernunft-Geheimklubs, die den lebendigen Wilhelm Meister schrittweise in eine Art Vernunft-Gespenst verwandelt. Während die eigentlich poetischen und lebensvollen, die widersprüchlichen, geheimnisvollen und faszinierenden Figuren des Romans – Philine, der Harfner, vor allem aber das androgyne Tochterwesen Mignon –

von der Turmgesellschaft schrittweise entweder umgebracht werden oder verwandelt in Pflegefälle, Mumien oder Karikaturen.

Eine so unvergessliche Figur wie Mignon aber sagte Schlaffer damals mit einer emotionalen Bewegtheit, die ich meinerseits bis heute nicht vergessen kann, habe es weder vorher noch nachher in der deutschen oder einer anderen Literatur gegeben.

Und tatsächlich soll Goethe im Alter, gesprächsweise geäußert haben er habe “das ganze Werk dieses”, nämlich Mignons, “Charakters wegen geschrieben”.

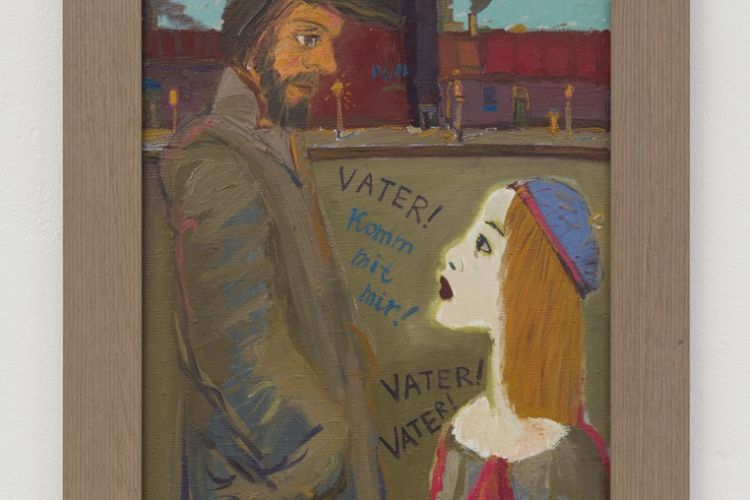

Ich möchte Ihnen ein Bild zeigen. Es ist mir Jahrzehnte nach dieser Stuttgarter Vorlesung

im georgischen Tbilissi begegnet. Es stammt aus den frühen neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts, einer Zeit des weitgehenden Zusammenbruchs staatlicher Autorität und wirtschaftlicher Versorgung in Georgien. Es ist ein Gemälde des georgischen Malers, Kunstkritikers und Lyrikers Karlo Katscharawa. Er ist 1994, dreißigjährig, in den Wirren des postsozialistischen Bürgerkriegs umgekommen. Und sein umfangreiches, sehr eklektisches, Werk – Gemälde, Zeichnungen, Tagebücher, theoretische Skizzen – hat jahrzehntelang in der winzigen Dreizimmerwohnung seiner Schwester in der georgischen Kunstwelt Wirkung entfaltet, besonders für junge georgische Künstler. Und neuerdings gibt es auch im Ausland Ausstellungen – in London, New York und derzeit in Gent. Sie erkennen auf diesem Gemälde unschwer eine halbverwischte, aber nicht vergessene Erinnerung an das berühmte Lied Mignons über das Land, wo die Zitronen blühen. Katscharawa hat es tief im Dunkel der Sowjetzeit irgendwann gelesen und es mit dem Bilderfahrzeug seines Gemäldes in seine Gegenwart transportiert. Der georgische Bügerkrieg glich in mehr als einer Beziehung den heroischen und mythischen Weltzuständen, die Hegel in der “Ästhetik” als den Ursprung der antiken Literatur geschildert hat.

Und dieses Bild ist mir immer als Beleg erschienen für jene Unvergesslichkeit von der Schlaffer 1976 mit einer Bewegtheit gesprochen hat, die zur coolen sprezzatura seiner ironischen Selbststilisierung in einem eindrücklichem Gegensatz stand. Mignon ist, wie Hannelore Schlaffer schrieb, die Repräsentantin “einer untergehenden poetischen Welt in einer prosaischen.”

Oder diese Figur ist, wenn man in Kategorien Aby Warburgs sprechen will, ein Engramm des Säftesteigens aus dem mythischen Weltzustand in die Moderne, eines Säftesteigens, das 1795, zur Zeit der Publikation der “Lehrjahre” spürbar sein konnte, aber auch 1976 im Stuttgarter Stadtgarten oder 1993 in Georgien, als Katscharawas Gemälde entstand, oder heute, im Januar 2024, im Stuttgarter Literaturhaus, während wir uns an unseren verstorbenen Lehrer erinnern. Es ist jedesmal spürbar, wenn jemand “Wilhelm Meisters Lehrjahre” aufschlägt. Und die Grundintention unseres Heinz Schlaffers, – das ist meine Pointe – scheint es gewesen zu sein, Dass genau die Wirkungen – die Pathosformeln und Engramme – dieses Säftesteigens

Dasjenige sind, worum sich die Literaturwissenschaft bemühen sollte. Mit einem Satz aus Jorge Luis Borges’ theoretischer Anekdote mit dem Titel “Die Mauer und die Bücher”, den er mehr als einmal zitiert hat: “Dieses Bevorstehen einer Offenbarung, zu der es nicht kommt, ist vielleicht das Ästhetische an sich.”

Zurück in die späten siebziger Jahre in Stuttgart. Damals entstand hier etwas Staunenswertes. Zwei junge Männer, die gerade einmal ihre Examina hinter sich hatten,

Helmut Bachmeier und Thomas Horst, publizierten zusammen mit einem damals schon über vierzig Jahre alten Philosophen, Peter Reisinger, einen staunenswert gelehrten und philosophisch niveauvollen Band bei Klett-Cotta:

“Hölderlin. Transzendentale Reflexion der Philosophie”.

Für mich, der ich damals darum bemüht war, mich aus der marxistischen Begrifflichkeit herauszuarbeiten, in die ich mich, auch lebensgeschichtlich, tief verstrickt hatte, war die philosophische Hölderlin-Deutung dieser “Stuttgarter Schule”, wie man die drei dann bald respektvoll und neidisch nannte – ein verlockendes Angebot, ein Angebot allerdings, dem auf demselben Niveau nachzueifern mir nicht gelungen ist. Jedenfalls versuchte ich mit meiner Dissertation, die zu recht vergessen ist, Hölderlins Elegien einer ähnlichen Interpretation zu unterziehen.

Schlaffer, der den philosophischen Ansatz seiner beiden jungen Schüler stets förderte und ihn – 1978, glaube ich – mit einem Seminar unterstützte, verhielt sich gleichzeitig seltsam indifferent gegenüber der Reduktion von Poesie auf Begrifflichkeit, die das Grundmotiv der “Stuttgarter Schule” war. Hölderlins Spätwerk komme ihm vor, sagte er in jenem Seminar einmal, wie die Vorstellungen, die einen vor dem Einschlafen heimsuchen, – eine aus den dortigen Diskussionen ganz herausfallende Bemerkung.

Und als ich ihm den ersten Entwurf meiner Dissertation vorlegte, war sein Einwand gegenüber dem Ganzen, dass man sich angesichts meiner Rückführung von Poesie auf Philosophie und Realgeschichte um 1800 fragen könnte “Warum druckt der Sattler dann nicht gleich den Wackwitz”.

In dieser – eigentlich vernichtenden – Bemerkung scheint mir heute der Glutkern ästhetischer Erfahrung greifbar, um den herum sich Schlaffers Wissenschaft konstellierte. Er vergaß nie das Unvergessliche des Poetischen, das Literaturwissenschaft, und besonders mediokre und misslungene – wie meine Dissertation – allzuoft in derselben Weise vergisst, einschreint und in ein Marmorbild verwandelt Wie die Turmgesellschaft in Goethes Roman Mignon umbringt und danach schaurig-liebevoll konserviert.

Dem würgenden Unmut des Lesers drängt sich der zornige Gedanke auf”, schrieb angesichts dessen Karl Schlechta in seinem Meister-Buch “hätten sie nur insgesamt Mignons lebendiges Leben, lebendige Erscheinung begriffen und bewundert!”

In diesem zornigen Gedanken ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein gewisses Misstrauen verborgen, das Heinz Schlaffer, Mandarin und Ketzer zugleich, wie Gustav Seibt, glaube ich, ihn genannt hat einer Wissenschaft nicht ersparen konnte, die er zugleich vollständig beherrscht und glänzend repräsentiert hat.

Spätestens seit dem Buch “Poesie und Wissen” schrieb er deshalb auch nicht mehr für seine peers, sondern für eine literaturinteressierte Öffentlichkeit, als Anwalt des lebendigen poetischen Augenblicks gegen eine Übergriffigkeit, zu der vielleicht jede literaturwissenschaftliche Begrifflichkeit eine unwillkürliche Neigung hat.

Poesie, sagten wir ist Nachleben des Vormodernen in der Moderne, des Mythos in der Begriffswelt, des Unvergesslichen im Blabla des Begriffsbetriebs. Und das Lebenswerk Heinz Schlaffers, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen vollzog und vollzieht die Verwandlung dieses poetischen Nachlebens in lebendige, begrifflich und stilistisch perfekt durchgearbeitete Anschauung.

Vielen Dank.